Robuste, l’arbre présent sur le bassin méditerranéen sait résister au passage des flammes grâce à l’épaisseur de son écorce.

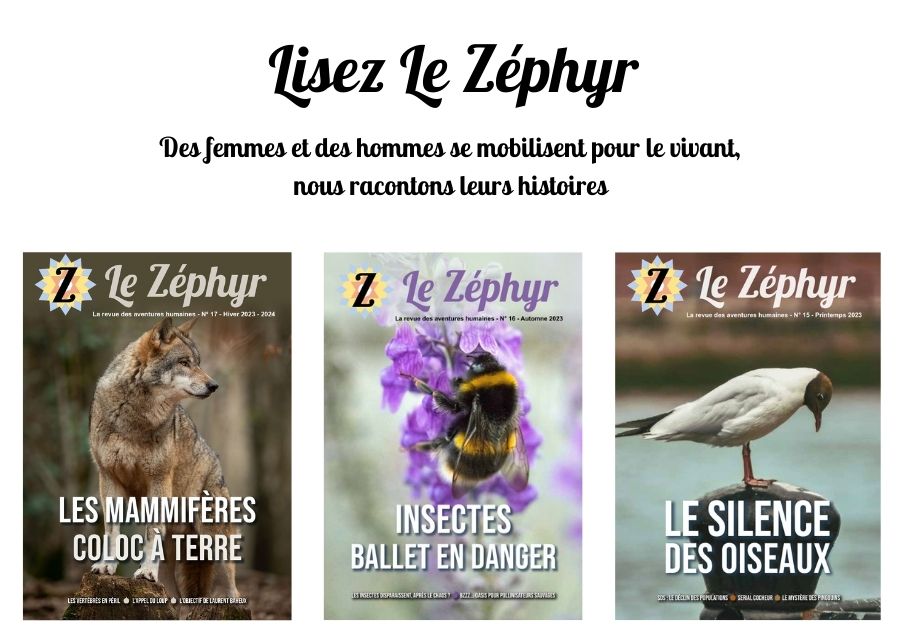

Vous lisez un extrait du Zéphyr n°19. Le Zéphyr est un média indépendant consacré à la protection du vivant, financé par ses lecteurs et lectrices. Découvrez le sommaire par ici, puis commandez l’opus. Vous pouvez aussi vous abonner. Bonne lecture !

Le chêne-liège pousse sur la partie occidentale du bassin méditerranéen. On le retrouve sur le littoral maghrébin au nord et dans le Sud de l’Europe. Avant tout au Portugal, ainsi qu’en Espagne, en Italie, mais aussi en France, notamment au sein du massif des Maures dans le Var, en Corse et côté Pyrénées-Orientales. Le chêne qui fournit du liège se plaît tant en plaine qu’en montagne peu élevée. En principe, il abhorre les terres calcaires.

L’arbre robuste aux vigoureuses racines, aux feuilles dentelées, duveteuses, aux fleurs jaune pâle qui sortent vers avril-mai, aux glands de couleur brune à maturité (à l’automne), est apprécié sur le territoire hexagonal, lui qui peut atteindre à l’âge adulte jusqu’à 20 mètres de hauteur. « Son tronc reste généralement court et se ramifie souvent à moins de deux mètres du sol », écrivait le conservateur des forêts A. Lamey, dans un livre qu’il a dédié à cette essence en 1893, Le chêne-liège sa culture et son exploitation.

@ Flore Yann, à Paris au Jardin des serres d’Auteuil

De nos jours, certains chênes-lièges ont obtenu le doux statut d’arbre remarquable. Récemment, par exemple, l’association A.R.B.R.E.S. l’a accordé à un chêne-liège qui évolue à La Bretonnière-la-Claye, en Vendée, un autre à Nassiet au cœur des Landes, reconnaissant ainsi leurs qualités exceptionnelles. Cela peut être lié à leurs dimensions, à leur circonférence de tronc, à leur taille, à leur âge, à leur histoire ou aux légendes qui leur sont associées.

Cet arbre n’est pas immortel

Cependant, Quercus suber, aussi nommé surier, nous en bouche un coin pour son adaptation aux incendies. Pour se protéger des flammes, le chêne-liège aux feuilles persistantes (elles tiennent deux ans) – ou « coriaces » comme l’expliquait l’abbé Hippolyte Coste, membre honoraire de la société botanique de France (1) – se sert de son écorce très épaisse, boursouflée voire crevassée, parfois grisâtre, parfois plus foncée. L’aubier, c’est-à-dire la partie vivante, tendre et blanchâtre entre le bois dur et l’écorce, résiste ainsi grâce à la couche subéreuse isolante thermiquement.

Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr

Ce chêne-là, adoré par de nombreux lépidoptères (groupe d’insectes comprenant les papillons), à l’instar de la tordeuse verte (Tortrix viridana) ou du bombyx disparate (Lymantria dispar), peut donc être un rempart contre les feux, mais à condition que l’écorce n’a pas été enlevée (ou demasclée) par les leveurs (on dit aussi des rusquiers) en vue d’être exploitée par l’industrie.

D’ailleurs, le chêne-liège a sa stratégie. L’écorce repousse à la suite du démasclage. Idem après un incendie : le chêne-liège sait se relever, il est en mesure de se régénérer assez vite, en récupérant par exemple petit à petit son feuillage. Dans les faits, cela est possible, même si les flammes affaiblissent l’arbre comme on peut l’apercevoir plusieurs mois après un drame. Nul n’est immortel. Même en cas de protection tout autour du tronc, l’arbre peut tomber. / Philippe Lesaffre

- La description, à lire en ligne sur Gallica, figure dans le tome 3 du livre Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes, version éditée en 1937 (Librairie des Sciences et des Arts), après la mort de l’abbé en 1925.